Du dénigrement systématique

Chacun de nous connaît une personne qui n’aime jamais rien. Aucun film, aucun livre, aucun événement — surtout s’il est un peu « mainstream » — ne trouve grâce à ses yeux.

Lorsqu’on lui demande son avis sur une œuvre, il ou elle la démonte d’un air blasé, et ponctue parfois son discours d’une référence obscure*. Pétri de certitudes, l’individu exerce une petite terreur sur son entourage en cultivant l’illusion d’une supériorité intellectuelle. À force de faire passer tout contradicteur pour un béotien, son jugement devient redouté.

La mécanique est d’une implacable perversité. Les arguments, étayés par l’étalage d’une vaste culture, paraissent imparables. Accepter l’idée qu’ils « savent mieux », c’est leur offrir une effroyable légitimité sur un plateau.

Ne nous trompons pas. Le jugement artistique repose sur de multiples ressorts. S’il est intéressant d’envisager une œuvre sous un angle plus large, l’analyse ne doit en rien prendre le pas sur le plaisir instinctif du ressenti ou du droit au simple divertissement.

Ce réflexe du dénigrement systématique, cette façon de ne rien céder à l’affect, reste le meilleur moyen de ne pas s’exposer, et donc, de ne jamais se mettre en danger face à l’opinion. En d’autres termes, celui qui assume aimer quelque chose prend le risque d’être jugé pour ses goûts, donc attaqué dans son intimité. Voilà ce que notre critique tente d’éviter à tout prix.

Comme disait Pierre Dac :

« Le crétin prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui. »

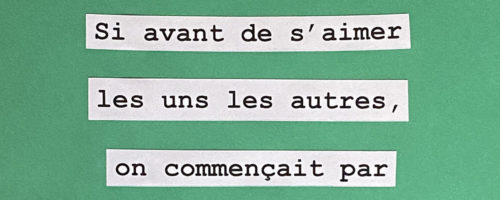

Revendiquons ce que nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous pensons, et tant pis pour le monde !